Der Begriff Design Thinking ist aus vielen Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen gar nicht mehr wegzudenken. Die Kreativmethode wurde im Silicon Valley geboren, Mutter und Vater waren das Unternehmen IDEO und die Stanford University. Design Thinking gewinnt Tag für Tag an Popularität, auch in Deutschland. Und dennoch: für viele ist der Begriff immer noch Neuland. Eine kleine Einführung in das, was Design Thinking überhaupt ausmacht, sollte das aber ändern.

Wie gelangt man zu innovativen Produkten? Was brauchen Kunden? Was heißt überhaupt Brauchen, Bedürfnis, Wunsch? Diese Fragen könnten nun umständlich gewälzt werden – oder aber man löst sie spielerisch, kreativ und neugierig mit der Methode des Design Thinking.

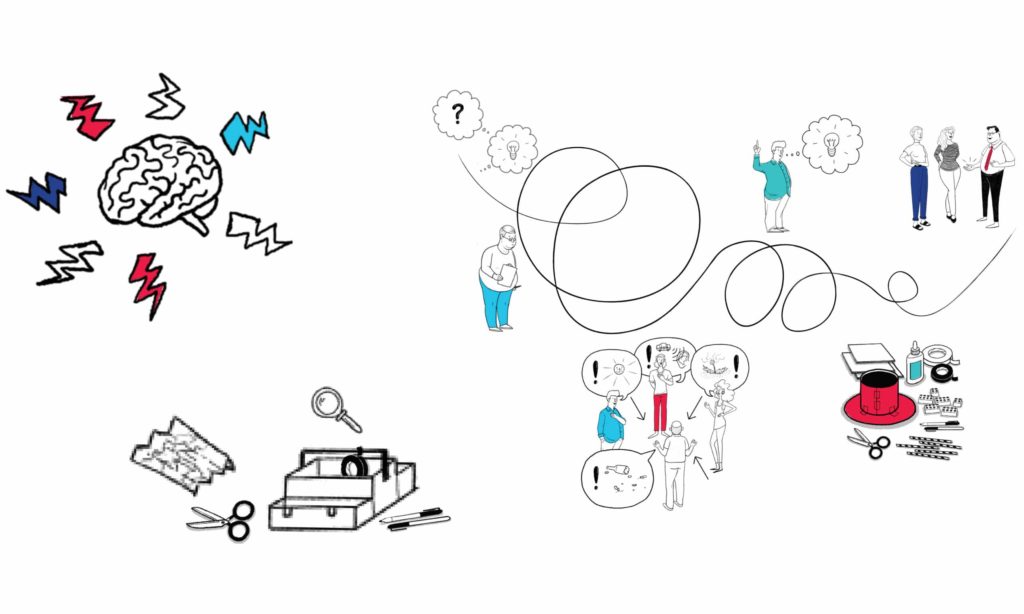

Der Begriff Design Thinking ist sehr vielseitig.

Zuerst einmal ist es ein Mindset und somit Einstellungssache. Ein Design Thinker muss sich auf neuartige Denkweisen einlassen können. Die kreativsten und verrücktesten Ideen und auch solche, die zunächst undenkbar erscheinen, sind dabei sehr willkommen. Denn diese Vielseitigkeit schafft Einmaligkeit.

Zunächst kann man unter Design Thinking auch eine Toolbox verstehen, die verschiedenste Methoden zusammenfasst. So wird ein überragendes Ergebnis geschaffen. Wer Innovation will, darf nicht nach Schema F verfahren.

Schlicht und ergreifend versteht man unter Design Thinking aber auch den Prozess, der dabei zugrunde liegt. Dazu aber später mehr.

Nun erst einmal zur Herkunft dieses Ansatzes. Einer der Väter des Design Thinking ist Terry Winograd: Informatiker, echtes Genie, Pionier der KI-Forschung und Professor in Stanford. Google-Mitbegründer Larry Page war übrigens einer seiner Studenten. Winograd selbst ist Mitbegründer des Hasso Plattner Institute of Design, der d.school. Diese hat wesentlich dazu beigetragen die innovative Problemlösungsstrategie bekannt zu machen. Deshalb ist sie auch DAS Institut, wenn es um Design Thinking geht.

Ein ebenso wichtiger Charakter ist David Kelley: Gründer der Design- und Innovationsagentur IDEO. Auch an ihm kommt beim Thema Design Thinking keiner vorbei. Man merkt schon, um das hervorzubringen, was heute Design Thinking genannt wird, haben sich viele Professoren, Entwickler und Designer zusammengetan.

Obwohl oftmals Apple als Vorreiter auf dem Gebiet erwähnt wird, reichen die Wurzeln eigentlich viel weiter zurück: nämlich bis ins Deutschland der 20er Jahre. Im Dessauer Bauhaus wurden erstmals verschiedene Kompetenzen und Denkweisen gebündelt um neuartige Lösungen zu entwickeln. Ein Großvater des Design Thinking ist also ohne Zweifel Walter Gropius. Architektur, Kunst, Musik, Theater, Gestaltung, Philosophie – das alles wurde im klassischen Bauhaus miteinander verbunden um konkrete Probleme zu lösen. Sowohl für das Bauhaus als auch für Design Thinking gilt: im Fokus steht immer der Mensch.

Design Thinking ist immer auch eine Strategie an Probleme heranzugehen. Ob im beruflichen oder privaten Bereich, wichtig ist vor allem die Agilität. Denn genau das ist Design Thinking: agil und flexibel. Jeder Schritt im Prozess wird immer wieder neu angegangen und befragt. Dabei geht es aber nicht um Kritik, sondern vielmehr um Möglichkeiten der Erweiterung – und zwar des gesamten Denkens.

Zwar hat Design Thinking seinen Ursprung in der Arbeitsweise von Designern, doch der Begriff geht deutlich darüber hinaus.

Es geht dabei hauptsächlich um Kreativität und Unvoreingenommenheit, was es nicht ganz einfach macht, den Begriff klar zu definieren. Besser ist es, an dieser Stelle bestimmte Kerninhalte auszumachen:

Orientiert sich immer am Anwender, Kunden oder Nutzer. Herausragende Lösungen weisen konkreten Nutzen, Begeisterung und Sinn auf.

Will komplexe Probleme systematisch lösen. System und Freiheit schließen sich hier nicht aus, sondern bedingen einander.

Lebt von multidisziplinärer Zusammenarbeit. Ob in der Uni, im Unternehmen oder gar zwischen Uni und Unternehmen: Zusammenarbeit bewirkt Synergie.

Ist ergebnisoffen. Im Gegensatz zu klassischen Methoden wird eben nicht im Vorhinein eine Hypothese formuliert, die es zu beweisen gilt. So bleibt der ganze Prozess nach allen Seiten hin offen und flexibel. Nur so lässt sich Innovation verwirklichen.

Diversität bei der Teamzusammenstellung. Je vielfältiger das Team, desto besser die Lösungen. Kulturelle Vielfalt, bunt gemischte Gruppen, unterschiedliche Blickwinkel: das ergibt nie voraussehbare Lösungen. So kann man auf die komplexen Probleme des 21. Jahrhunderts adäquat reagieren. Solche Teams können über sich herauswachsen und davon profitiert jedes Teammitglied auch auf individueller Ebene.

Vielfalt, gemischte Gruppen, verschiedene Blickwinkel

Iteratives Vorgehen. Was ist darunter zu verstehen? Ganz einfach: Der Lösung wird sich schrittweise angenähert. Jeder einzelne Schritt wird nicht nur rekapituliert, sondern nimmt auch die vorangegangenen mit in sich auf. Noch einfacher gesagt: an jeder Station des Lösungsweges wird auch der bereits geschaffte Weg überblickt. Wenn es dann notwendig ist, wird das ein oder andere Stück des Weges noch einmal gegangen.

Schritt für Schritt zum Ziel

Der Arbeitsort. Er muss inspirierend und flexibel sein. Dann können Ideen sprießen. Ein beengender Ort schafft enge Lösungen, ein hektischer Ort hektische. Konkret gesagt: verschiedene frei verteilte Sitzmöglichkeiten, offene Partien, große Fenster, Flipcharts etc. All das ist ein Muss, um Gedanken und Ideen visualisieren zu können. Design Thinking ist nichts für den klassischen Meetingraum.

Daraus ergeben sich die drei Kernelemente des Design Thinking:

1. People (Expertise und Perspektive)

2. Place (anregend und anpassbar)

3. Process (dynamisch und iterativ)

People und Place sind ebenso wichtig, wie der Prozess selbst. Ohne das richtige, multidisziplinäre Team und ohne einen inspirierenden, positiven Ort kommt kein fruchtbarer Design Thinking Prozess zustande. Doch wenn diese beiden nötigen Grundvoraussetzungen gegeben sind, wie kann dann etwas entstehen? Was macht den Prozess aus und aus welchen Schritten besteht er?

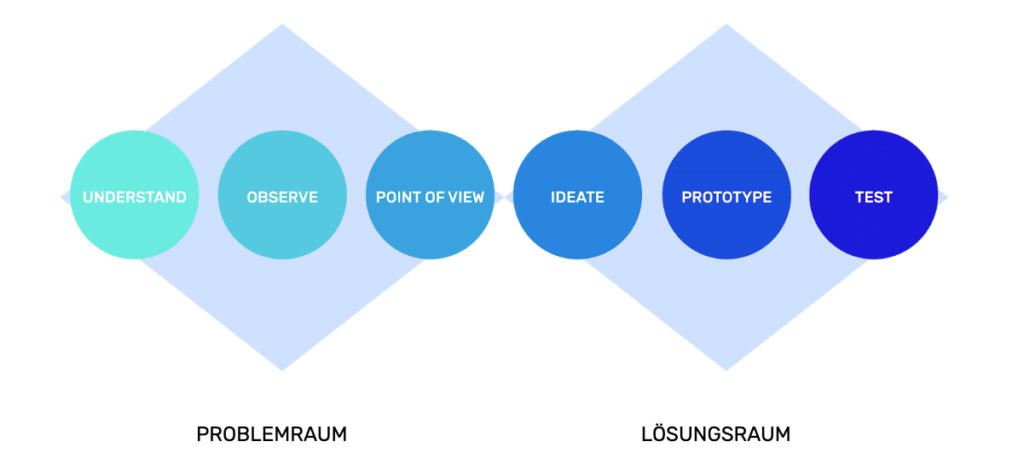

Der Prozess besteht aus sechs Phasen. Davon umfasst jede einzelne eine Vielzahl von Tools und Methoden. Das Methoden-Set ist nicht etwa begrenzt, sondern flexibel modifizier- und erweiterbar. Benutzerorientierung, Simulation und Visualisierung sind die Elemente, die die Methoden auszeichnen. Komplexe Gedanken werden weniger mit Worten, sondern mehr visuell dargestellt.

Am Anfang steht die Definition des Problems. Das Team kommt zusammen und stellt Fragen: Worum geht es wirklich? Wer ist betroffen? Was wissen wir bereits über die Thematik? Welche Wissenslücken haben wir? Wo könnten wir Inspiration tanken? Diese Auseinandersetzung sollte sehr intensiv sein.

Es wird in vorhandenen Informationsquellen recherchiert. Diese Recherche ist an kein Medium gebunden: Mindmapping, semantische Analysen, Analogienbildung oder Projektumfeldanalysen, all das kann in diesem Schritt benutzt werden. Was ist der Kerninhalt eines Wortes und was funktioniert so ähnlich? Welche Zielgruppen kann es geben? Wer ist Profiteur unserer Innovation?

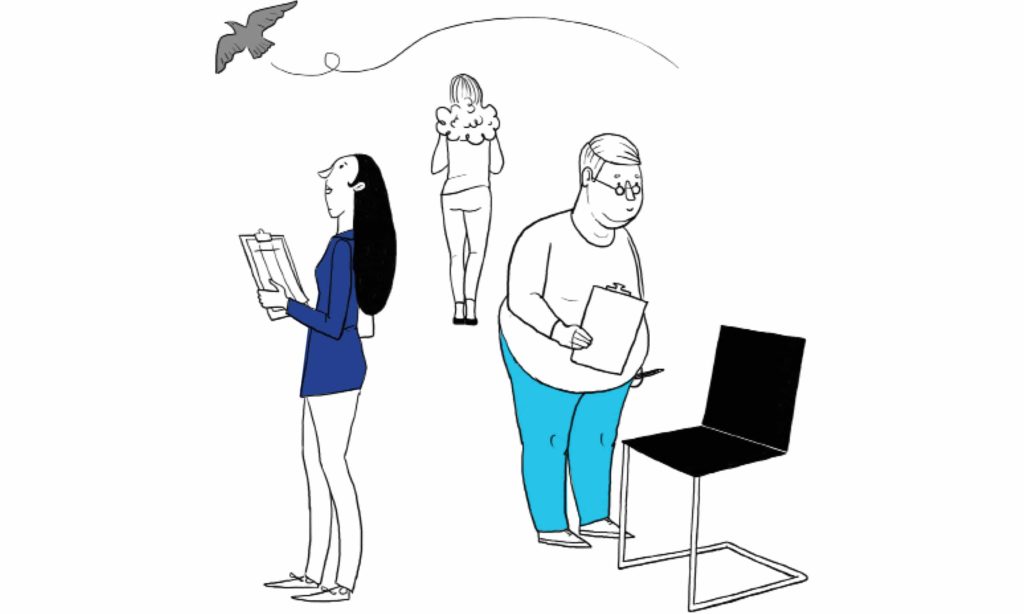

Mit den Analysen und Erkenntnissen aus Schritt 1 geht es jetzt weiter. Die hier durchgeführten Methoden entstammen meist den Sozialwissenschaften. Durch beispielsweise das Führen von Interviews, können die konkreten Bedürfnisse von Kunden oder Betroffenen direkt erkannt werden. In größeren Projekten kann es auch zu Feldstudien kommen, in denen Menschen in ihren Lebenszusammenhängen beobachtet werden. So kann man Menschen im Umgang mit einem Produkt oder bei der Lösung eines Problems zuschauen und kommt aufgrund des Beobachteten zu Inspiration und Wissen.

Ziel dabei ist, ein umfassendes Verständnis der Nutzerbedürfnisse zu gewinnen. Ein vielfältiges Team bedeutet viel Input. Dies kann aufwendige Forschungen ersparen. Aber auch hier ist wichtig: es gibt nicht die eine Methode. Je nach Prozess, Team oder Produkt variiert auch die Wahl der Methoden.

Wieder sind die Ergebnisse aus den vorigen Schritten wichtig für den nächsten. Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse können sowohl Probleme, als auch Nutzergruppen genauer definiert werden. Das Team hat seine gewonnen Erkenntnisse konzentriert und arbeitet nun einen konkreten Zugang zur Lösung aus. Die in Schritt 2 gesammelten Informationen werden sortiert und verdichtet und somit die Weichen zu einem konkreten Ergebnis bereits gestellt.

Vor allem die Orientierung auf eine bestimmte Nutzergruppe steht hier im Fokus.

Hierzu wird zum Beispiel eine Empathy Map angelegt, in der Wünsche, Emotionen und spezifische Bedürfnisse der Nutzergruppen dargestellt werden. Klassischer Weise wird in diesem Schritt die sogenannte Persona erstellt: Das ist ein fiktives Profil einer Person, das eine ganze Gruppe repräsentiert. Man könnte sagen, ein Max Mustermann. Am Ende von Schritt 3 sollte also ein ganz bestimmter Nutzertyp stehen, dessen Problem gelöst werden sollen. Ist das geschafft, kann es weitergehen.

Die Vorarbeiten sind nun abgeschlossen und es folgt die erste Phase der konkreten Lösung. Wie können wir unserer Persona helfen? Wie können wir X am besten bei Y im Kontext Z helfen? Am besten heißt dabei: Am angenehmsten, am stilvollsten, am günstigsten oder vieles mehr. Nicht zuletzt hängt das natürlich am Nutzertyp, seinem Lebensstil, seiner Wertorientierung.

Ideen lassen sich auf vielfältige Weise finden. Das klassischste ist natürlich Brainstorming. Aber auch Kreativitätstechniken mit Bewegung, Perspektivwechsel und inspirierenden Gegenständen oder Spiele können zu überraschenden Ergebnissen führen. Bei der Auswahl der gesammelten Ideen kann auf folgende Fragen zurückgegriffen werden:

1. Was ist die radikalste Idee?

2. Was ist die einfachste Idee?

3. Was ist die nützlichste Idee?

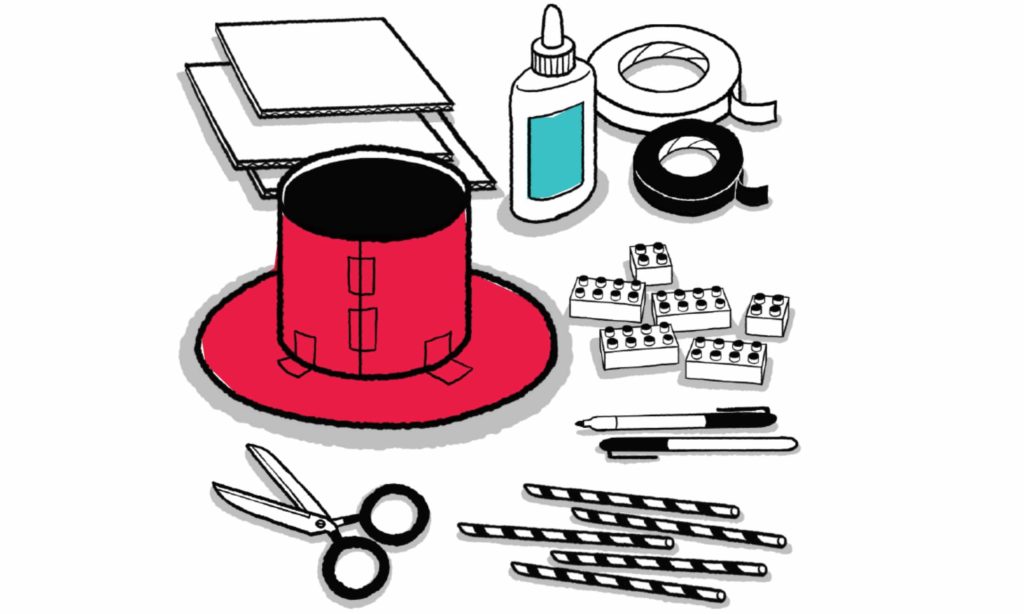

Lösungen können Produkte sein, die dann als Prototypen erlebbar gemacht werden. Die in den vorangegangenen Schritten gewonnen Ideen werden nun umgesetzt. Das kann durch Zeichnungen oder 3D-Modelle, aber auch durch Comics oder Rollenspiele bei komplexen Lösungen geschehen. Beispielsweise kann auch eine Customer Journey erstellt werden. Hier wird klar, welche einzelnen Schritte vor und nach der Kaufentscheidung liegen. Was führt zum Kauf und was folgt auf den Kauf?

Gerne wird hier auch auf den Nachbau von Prozessen mit Lego gesetzt und auf Storytelling. All diese Zugänge zeichnen sich durch ihr Ansprechen mehrerer Sinne aus. Durch handfeste und konkrete Beispiele – wie ein Modell, oder eine erste sichtbare Version zum Anfassen – wird die mögliche Lösung erst erfahrbar. So komplex wir Menschen sind, so komplex sind auch unsere Probleme und Bedürfnisse. Dem trägt Design Thinking Rechnung.

Zuletzt wird der Prototyp getestet. So können in einer Firma beispielsweise bestimmte Rituale zum Teambonding testweise eingeführt werden. Einfacher ist es natürlich bei physischen Produkten: Sie können an realen Personen getestet werden. Wie auch immer die Lösung aussieht, worum auch immer es geht, ob Gegenstand, Prozess, oder Problemlösung, wichtig ist in Schritt 6, dass die Testphase selbst noch einmal hinterfragt wird.

Das Testfeedback kann dafür sorgen, dass alles noch einmal auf Anfang gesetzt wird. Durch sorgsame und intelligente Tests sollten aber sowohl Ressourcen geschont werden, als auch die Lernkurve erhöht. Denn letzten Endes ist Design Thinking immer ein Lernprozess.

Die Verbreitung von Design Thinking ist nicht mehr zu bremsen. Das zeigen schon allein die zahlreichen weltweiten Angebote an Kursen. Es ist eine der zentralen Methoden, die bei Innovationstreibern wie Google, Facebook und Co. zur Anwendung kommen und es gehört zweifelsfrei zu den innovativsten Methoden, die uns momentan zur Verfügung stehen.

Design Thinking ist nicht einfach eine Spielerei, sondern beruht auf wertvollen Erkenntnissen aus Sozialwissenschaft, Marketing und Kognitionswissenschaften. Das Ziel sind überraschende, echte Innovationen. Ausgezeichnet wird Design Thinking durch das iterative Vorgehen, das ständiges Feedback hervorruft. Das ist nicht nur für den Innovationszyklus von Vorteil, sondern betrifft auch den Einzelnen. Design Thinking heißt Lernen – in jedem einzelnen Durchgang, auch für sich selbst.

Design Thinking ist nicht einfach eine Spielerei – Design Thinking ist Lernen.

Abschließend lässt sich also sagen, dass Design Thinking nicht nur ein hervorragender Ansatz ist, um Probleme zu lösen, sondern vor allem eine Denkweise, die sich auf das ganze Leben anwenden lässt. Durch die Synthese der verschiedensten Kompetenzen und Sinne in einem inspirierenden und doch kreativ-verspielten Rahmen, werden Möglichkeiten und Wege zu Tage gefördert, an die vorher keiner zu denken gewagt hätte. Design Thinking ist mehr als nur eine Methode, Design Thinking ist Innovationskultur.